与年入100W的独立开发者聊了一整个下午我的想法与思考

编辑

与年入100W的独立开发者聊赚钱

昨天下午,我有幸约到Gary,去和他聊聊他的创业史。

很感谢他愿意花时间和我一个大学生分享,下午2点我准时到达了他的公司,准确来说是一个小型的工作室,尽管如此,他的项目也做到了年入百万的级别。

他的经历

我和他的大学经历类似,我们都大二很早出来实习,都在往各个方向探索,最终找到一条最适合自己的路。

10年前他也如我一般比较盲目,

“

他说:10年前,我在大学的时候就做项目,做过微信公众号类似的开发,毕业之后想做一个产品经理,但是阴差阳错的走到了后端开发,然后又因为公司业务需要,又往前端发展,到后面由于我技术方面都很成熟了,所以最后一份工作做了全栈工程师。

直到这个时候他才明白自己想要什么,最终成为一名产品经理(一名懂全栈技术的产品经理。

“

十年前我刚毕业,从前端写到全栈,再从技术走到产品。我感受过工程师文化的洗礼,也体会过工具人的痛苦。我深知一个「程序员」成长为「工程师」所需要的环境和引导

他有什么想对我/年轻人说

“

他说:大学一定要打好基础,先选一个方向往深度发展,再逐渐发展宽度。

我把这句话猜为三个部分理解。

打牢基础:

我在之前的文章都有提到说:大学的教育资源很落后。其实从某种方向来说是对的,确实落后,但是有很多基础的原理和思维是很多年都没有变的。

所以我大一至大二的大部分时间我也有在认真学,比如一些操作系统、计算机原理、基础编程语。尽管当时觉得这些知识没有什么用,

但是在我的实习工作中,我在做算法的时候,在做模型和数据显卡并行的时候,我会发现我对这些计算操作系统的基本原理的理解更加深刻

研究深度:

学习某一项领域的技术一定不能浮在表面调调框架,如果做更高节点的技术,你不能只会用,更要知道他底层原理。

我上一份实习是做算法的,主要负责模型的微调训练,那在训练中我偶尔会遇到一些,模型性能不好,显存经常爆满的问题。

如果你只普通的浮在调用框架训练模型的层面,这些问题肯定是没办法解决的,但是我知道模型的运行原理,它是如何进行张量运算的,它的内部算法有哪些?那我就知道了,产生这个问题的原因是什么?我会去查看损失函数,查看优化算法,查看梯度范数等参数,一步步排查再进行解决。这是一个高阶程序员该有的素质

发展宽度:

最近春招开始,很多同学都在投简历,一位字节的hr跟我提过,面试过程中其实会有很多考点。千万不要理解为只有技术方面的知识。

因为现在大厂对实习生以及应届生的要求很高,有三个很重要的考点:

“

技术深度、业务思维、沟通协作等软技能。

那这也就是他所说的宽度,不能只死磕在技术上面,同时也要知道,为什么要用这一项技术?用来解决什么问题?做成什么样的产品?有什么竞争力?产品卖给谁?怎么卖?

所以我们需要多维的发展。

技术方面100分,其他两方面0分。 技术方面80分,其他两方面各50分。

很显然,后者更有竞争力。

创业方面的思考

很多程序员做独立开发的一个误区就是一上来就写代码。我当时就问他,你们怎么对产品进行判断?如果没收益怎么办?

“

他的回答很干脆:做多了就有判断力了,而且一个产品能不能有收益,在初期就能判断,如果没增长我直接放弃,这样损失也不大!我们从idea到产品上线最多两个星期。

我把他的回答拆分两点:

多试错:

其实,在最开始做产品的时候,很多程序员是感知不到市场需求的,大多数都是自己觉得可以做就做。

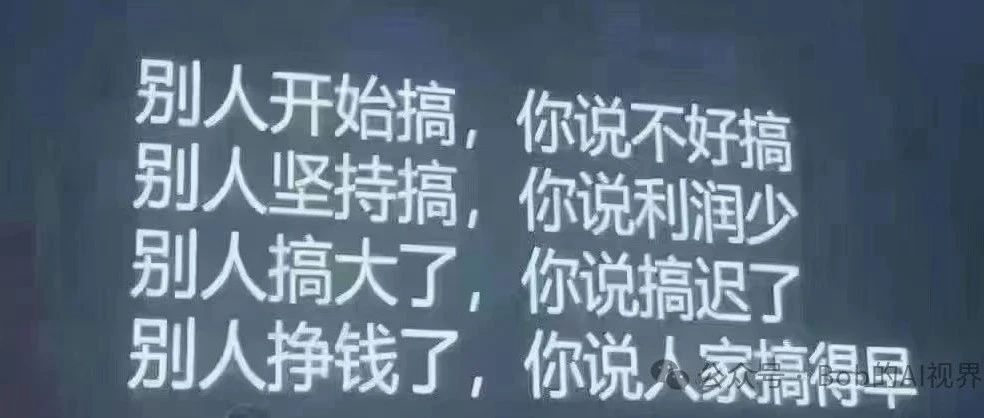

解决这种问题的办法就是多去尝试,不要害怕失败。大厂每年都在做尝试,每年新开23个业务线和部门,裁掉34个部门。他们也在试错,你不需要害怕。每次风口来临的时候,都需要去尝试做项目,可能第1次喝不到汤,但是第2次有了经验,你可以很快的完成,第3次慢慢的你就会有了市场的嗅觉,成功的概率就会越来越大。

快尝试:

Gray他们团队,每次做产品总能保持在1~2个星期之内,迅速推出一版MVP。接下来的时间就需要监测产品的一些流量信息,如果市场有需求,用户有需要,那就继续优化改进。如果没有任何增长,就迅速放弃尝试下一个产品。这样试错的成本就会变得很低。

而小团队开发比大厂的优势就在这里,小钱大厂不愿意赚,他们会把更多的精力投入到一个大的完整的优质的项目中,所以他们的项目周期也会更长。

那小团队就可以做这些小项目,迅速开发试错。所带来的收益,对我们而言已经是很高了。

对我而言

与Gray聊天以及他的建议,于我而言很有用。

首先我更加坚定了自己的想法,我的行动、拿到的结果与他所说的,一起得到了验证。(计算机多实习、做项目、多做赚钱的探索、多方面发展等)

其次我觉得确实该好好补足基础。

还有他建议:就业的方向都该去了解参与,现在大三还早,多试试。技术、产品、运营任何一个做好,未来都会不错。又给了我新的想法。

未来希望有机会再去请教!

- 0

- 0

-

分享